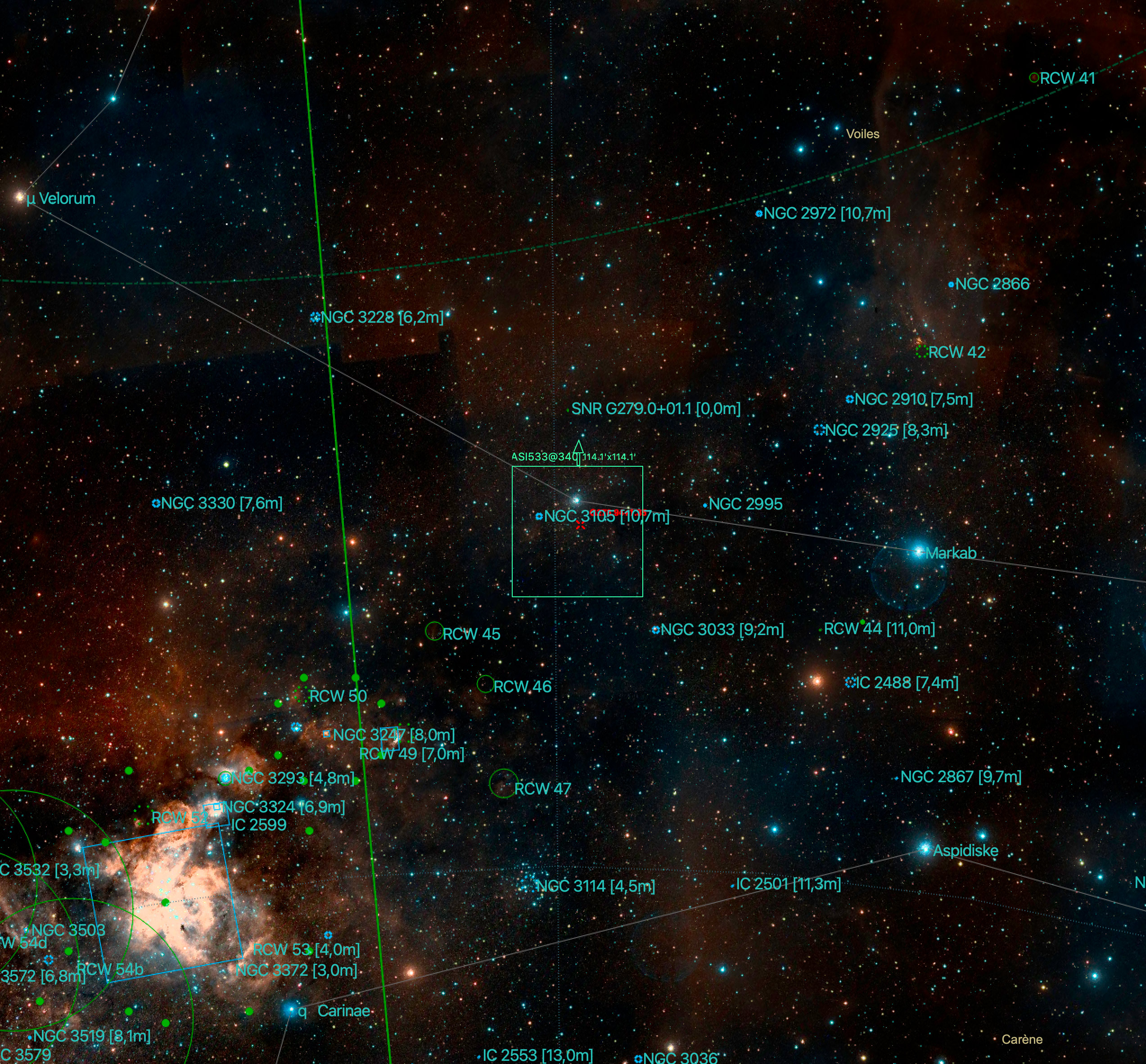

Diprotodon-G278.94+1.35-SNR et Phi Velorum : Deux rémanents, deux histoires stellaires

Dans les vastes étendues du bras galactique de Persée, à plus de 15 000 années-lumière de la Terre, se cache un vestige stellaire aussi intrigant que méconnu : Diprotodon-G278.94+1.35-SNR. Ce rémanent de supernova, récemment identifié grâce aux observations radio et X, offre une fenêtre rare sur les explosions stellaires dans des régions peu explorées de notre galaxie.

Une découverte récente, une histoire ancienne

Détecté pour la première fois dans les données du radiotélescope ASKAP (Australie) et confirmé par les observations en rayons X du satellite Chandra, Diprotodon-G278.94+1.35-SNR est un rémanent de supernova de type « coquille », typique des explosions d’étoiles massives. Son nom, inspiré du Diprotodon (un marsupial géant préhistorique), évoque à la fois son caractère fossile et son immense structure gazeuse, s’étendant sur près de 80 années-lumière.

« Ce rémanent est particulièrement intéressant car il se situe dans une région peu dense de la Voie lactée, loin des zones de formation stellaire intense », explique le Dr. Sophie Laurent, astrophysicienne au CNRS. Cette nébuleuse, éclairée par la jeune étoile Herbig Ae/Be IRAS 10082-5647, se trouve à environ 7 844 années-lumière dans la constellation de Vela.

Une structure complexe et des énigmes persistantes

Les images radio révèlent une morphologie asymétrique, avec des filaments brillants et des zones de turbulence, signes d’une explosion non uniforme. Les données en rayons X indiquent la présence de gaz chauffé à des millions de degrés, enrichi en éléments lourds comme le fer et le silicium, typiques des supernovae de type II (effondrement d’une étoile massive).

Cependant, les astronomes n’ont pas encore détecté d’étoile à neutrons ou de trou noir résiduel, ce qui soulève des questions :

– L’étoile progénitrice a-t-elle complètement été dispersée ?

– Ou bien le résidu compact est-il trop faible pour être observé ?

« Il est possible que le cœur de l’étoile se soit effondré en un objet sombre, difficile à repérer dans cette région peu étudiée », avance le Pr. Marco Bianchi, spécialiste des rémanents à l’Université de Bologne.

Un laboratoire pour étudier les milieux interstellaires extrêmes

Contrairement aux rémanents célèbres comme Cassiopeia A ou la Nébuleuse du Crabe, Diprotodon-G278.94+1.35-SNR évolue dans un environnement galactique peu dense, ce qui en fait un cas d’étude précieux pour comprendre :

– Comment les ondes de choc des supernovae interagissent avec des milieux diffus

– Comment les éléments lourds se dispersent dans des régions éloignées

Les futures observations avec le Square Kilometre Array (SKA) et le télescope spatial James Webb pourraient lever le voile sur ses mystères.

« Chaque rémanent de supernova est unique. Celui-ci nous rappelle que même dans les coins les plus calmes de la galaxie, des cataclysmes cosmiques ont façonné l’Univers. » — Dr. Sophie Laurent

Alors que Diprotodon-G278.94+1.35-SNR intrigue par son isolement dans les confins galactiques, un autre rémanent, bien plus proche et plus brillant, fascine les astronomes : celui associé à l’étoile Phi Velorum, dans la constellation des Voiles. Ces deux vestiges de supernovae offrent des perspectives contrastées sur la mort des étoiles massives.

Phi Velorum : Une supergéante et son héritage explosif

À seulement 1 600 années-lumière de la Terre, Phi Velorum est une étoile supergéante bleue de type B, dont la luminosité dépasse celle du Soleil d’un facteur 10 000. Mais ce qui la rend exceptionnelle, ce sont les structures filamentaires et les nuages de gaz ionisé qui l’entourent – des vestiges d’une explosion en supernova survenue il y a plusieurs millénaires.

Contrairement à Diprotodon, situé dans une région galactique peu dense, Phi Velorum baigne dans un environnement riche en matière interstellaire. Les observations en rayons X (Chandra) et radio (VLA) révèlent une onde de choc encore active, interagissant violemment avec le gaz environnant. « Ces rémanents sont beaucoup plus jeunes et dynamiques que ceux de Diprotodon », explique le Dr. Elena Martinez (ESO). « On y trouve des éléments comme le fer et l’oxygène, dispersés à des vitesses supersoniques. »

Le mystère du résidu manquant

Comme pour Diprotodon, aucun pulsar ou trou noir n’a été clairement identifié autour de Phi Velorum. Deux hypothèses sont avancées :

1. L’étoile progénitrice a été complètement disloquée lors d’une explosion asymétrique.

2. Le résidu compact est trop faible pour être détecté, peut-être un magnétar caché dans les débris.

Diprotodon vs. Phi Velorum : Deux destins stellaires

Caractéristiques

Distance

Type de supernova

Morphologie

Environnement

Âge estimé

Éléments détectés

Diprotodon-G278.94+1.35-SNR

~15 000 années-lumière

Probablement Type II

Coquille étendue, asymétrique

Zone galactique peu dense

Plusieurs dizaines de milliers d’années

Fer, silicium

Phi Velorum SNR

~1 600 années-lumière

Type II (asymétrique ?)

Filaments denses, onde de choc active

Région riche en gaz et poussières

Quelques milliers d’années

Fer, oxygène, néon

Pourquoi ces deux rémanents sont-ils importants ?

– Diprotodon montre comment les supernovae façonnent des régions isolées de la galaxie, enrichissant des zones autrement pauvres en éléments lourds.

– Phi Velorum, en revanche, illustre l’impact des explosions stellaires dans des environnements denses, où les ondes de choc peuvent déclencher la formation de nouvelles étoiles.

« Ces deux objets nous rappellent que les supernovae ne sont pas des événements standard », souligne le Pr. Antoine Lefèvre (Paris-Saclay). « Leur diversité dépend de la masse de l’étoile, de son environnement, et même de sa rotation avant l’explosion. »

Prochaines étapes : Des télescopes plus puissants pour percer les mystères

Les futures observations avec :

– Le Square Kilometre Array (SKA) pour étudier la structure fine de Diprotodon.

– Le télescope James Webb (JWST) pour analyser la chimie des rémanents de Phi Velorum.

– L’observatoire Athena (2035) pour cartographier les gaz chauds en rayons X, pourraient enfin révéler si ces explosions ont laissé derrière elles des étoiles à neutrons invisibles… ou si certaines supernovae ne laissent tout simplement aucune trace de leur progéniteur.

Conclusion : Un fossile galactique à décrypter

Diprotodon-G278.94+1.35-SNR est plus qu’un simple vestige d’explosion stellaire : c’est une capsule temporelle qui raconte la mort violente d’une étoile solitaire, loin des turbulences galactiques habituelles. Son étude pourrait aider à mieux comprendre le destin des étoiles massives dans les zones reculées de la Voie lactée.

« Étudier ces rémanents, c’est comme faire de l’archéologie galactique. Chaque découverte nous rapproche de la compréhension de la vie et de la mort des étoiles. » — Dr. Sophie Laurent (CNRS)

Sources : ASKAP, Chandra, VLA, ESO, NASA/JWST, Chandra X-ray Observatory, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Camera ASI 533 MC sur TS76EDPH à F:4.5 + filtre Antlia TriBand. 77 poses de 300″. gain: 105, Temp.: -10°C. prétraitement uniquement avec les darks. Séparation des couches sur Siril, retrait de gradient et denoise avec GraXpert. Montage des couches, starless avec StarXterminator et étalonnage sur Photoshop. Scripts de Harry Collis. Version HO-RVB.

Monture SW-EQM35 GoTo, Guide: lunette TS50 + ASI224MC. Pointage, guidage, acquisition: Kstars/Ekos sur MacBook Pro M2.

Je referai des sessions avec le filtre Optolong L-eXtreme pour améliorer le signal OIII afin de faire ressortir les filaments bleus du rémanent.

Views: 2