Eta Carinae (η Car, Êta de la Carène en français ; anciennement Eta Argus) est un système stellaire comprenant au moins deux étoiles, avec une luminosité totale dépassant cinq millions de fois celle du Soleil. Le système se situe à environ 7 500 années-lumière (2 300 parsecs) de la Terre dans la constellation de la Carène. C’est une des étoiles les plus célèbres du ciel austral. Eta Carinae est circumpolaire depuis les latitudes plus australes que 30° Sud et n’est jamais visible depuis les latitudes plus boréales qu’environ 30° Nord.

Anciennement une étoile de magnitude 4, l’étoile est devenue plus brillante en 1837, devenant alors plus brillante que Rigel, ce qui marque le début de la Grande Éruption. Eta Carinae devint alors la deuxième étoile la plus brillante du ciel du 11 au 14 mars 1843 avant de devenir bien moins brillante que ce qui peut être vu à l’œil nu après 1856. Lors d’une éruption de moindre intensité (la Petite Éruption), l’étoile atteignit la sixième magnitude en 1892 avant de pâlir à nouveau. L’étoile augmente de brillance depuis environ 1940, devenant plus brillante que magnitude 4,5 en 2014.

Les deux étoiles principales du système Eta Carinae ont une orbite excentrique d’une période de 5,54 ans. L’étoile principale, Eta Carinae A, est une étoile particulière similaire à une variable lumineuse bleue dont la masse était initialement de 150 à 250 masses solaires et qui a déjà perdu au moins trente masses solaires.

Eta Carinae A est donc une étoile variable hypergéante sujette à des éruptions cataclysmiques. L’explosion de 1843 a éjecté 10 masses solaires de matière, formant la nébuleuse de l’Homunculus (0,3 année-lumière de diamètre). La compagne massive (~30-80 M☉) orbite en 5,5 ans, générant des chocs de vent stellaire observables en rayons X.

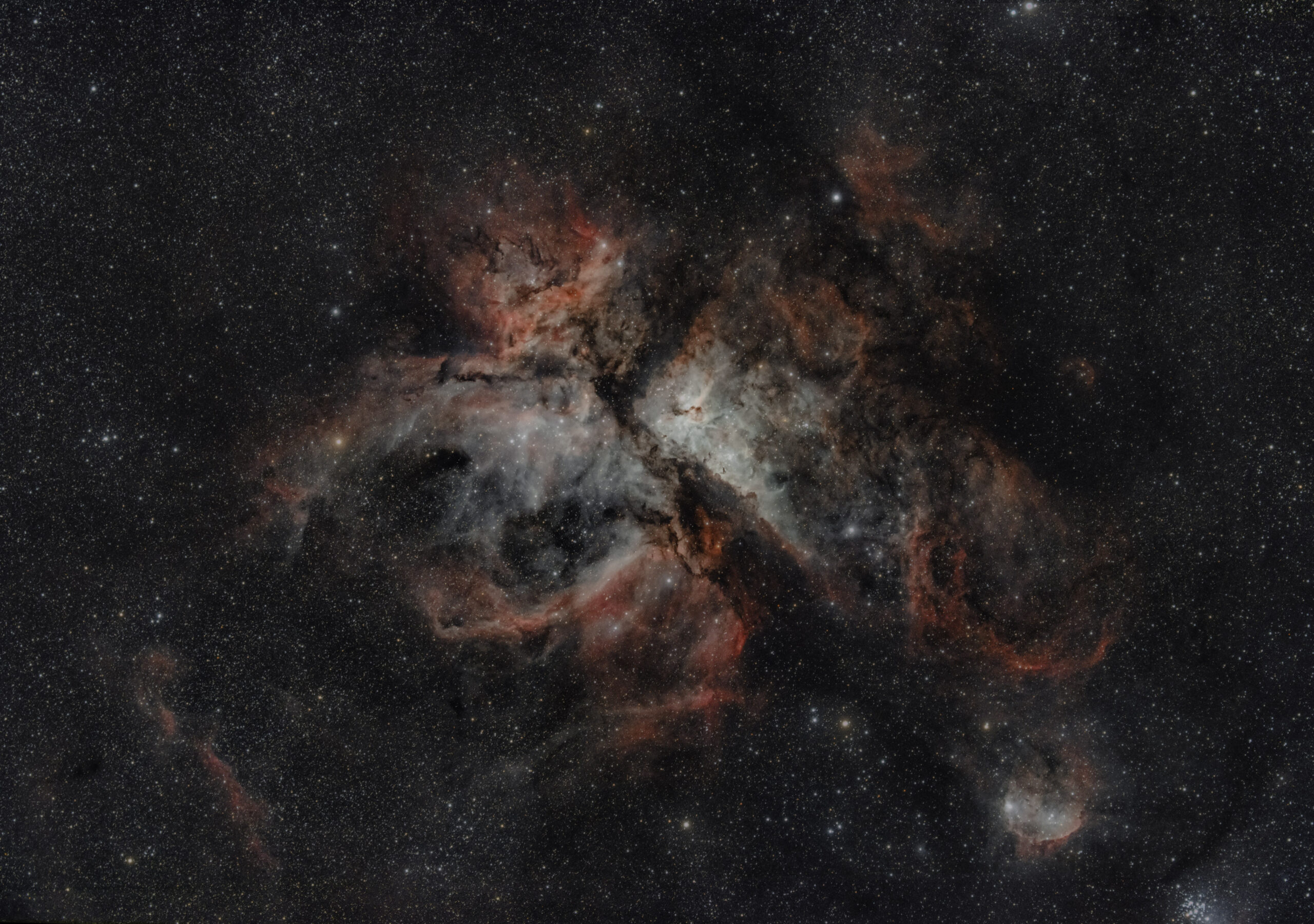

La Nébuleuse Bipolaire: – Morphologie : Deux lobes asymétriques (vitesse d’expansion ~500-700 km/s), avec des filaments de poussière et des jets collimatés. – Émission dominante : – Hα (hydrogène ionisé) et NII dans les structures denses. – OIII plus faible, présent dans les zones choc-ionisées. – Régions de poussière réfléchissant la lumière stellaire (visible en proche infrarouge). Il est prévu que cette étoile explose en supernova dans le futur proche (à l’échelle astronomique). C’est la seule étoile connue pour produire des émissions laser dans l’ultraviolet.

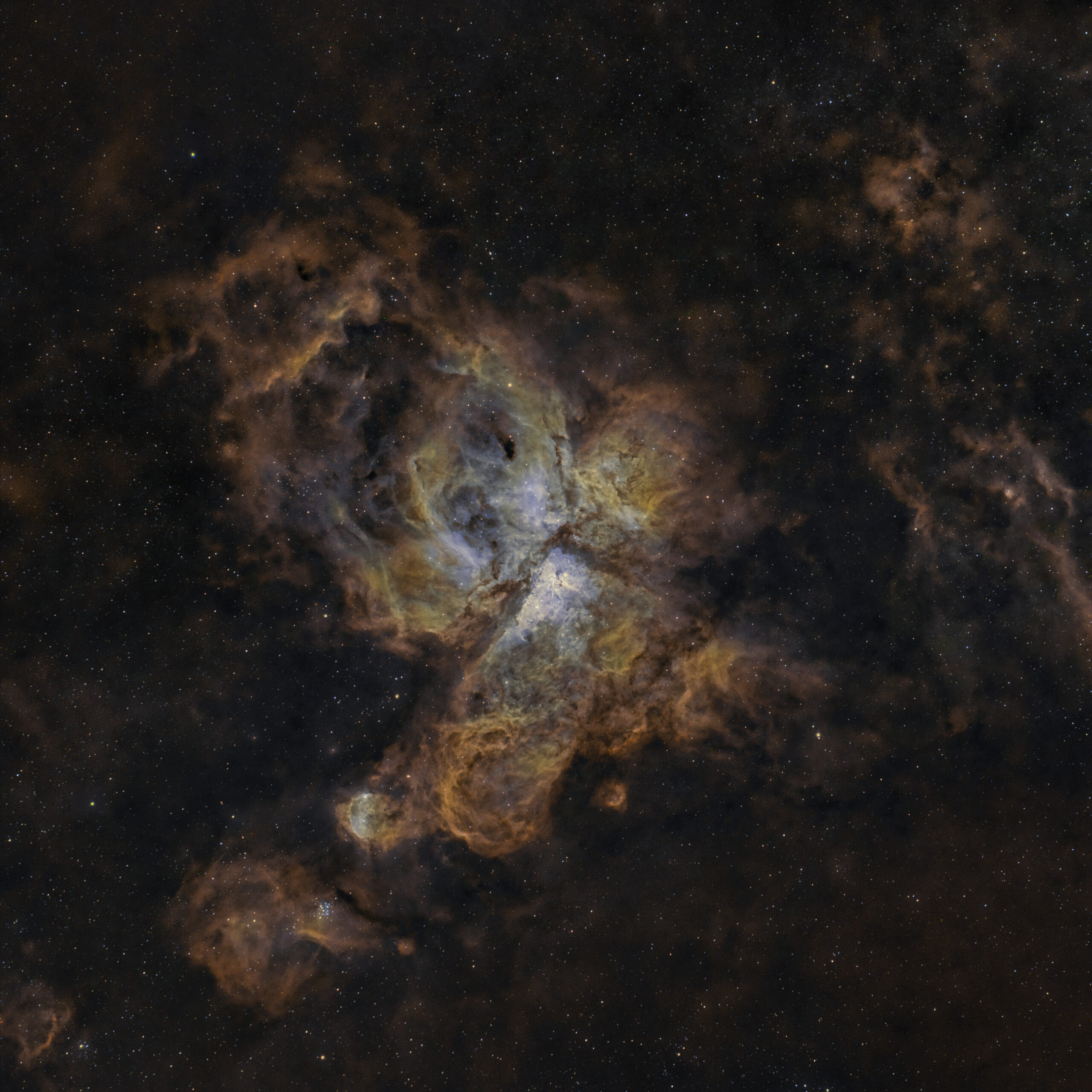

Lieu de prise de vue: La Rivière St Louis – La Réunion (Bortle 4)

Le 09/04/2024

40 x 60″ gain 105, Offset: 30 T°: -10, camera ASI533MC Pro + Filtre Antlia Tri-Bandes – Objectif Samyang 135 à F:2. Guidage: objectif photo Tamron 70-300@300 + caméra ASI224MC sur monture EQM35 Pro. Acquisition, pointage et guidage: Kstars/Ekos.

Pré traitement: Siril avec Darks uniquement, étalonnage: Photoshop. Version HO-RVB combinée avec les sessions faites avec la TS76EDPH pour la partie centrale. (temps d’acquisition total pour la partie centrale: 5h30.)

Eta Carinae

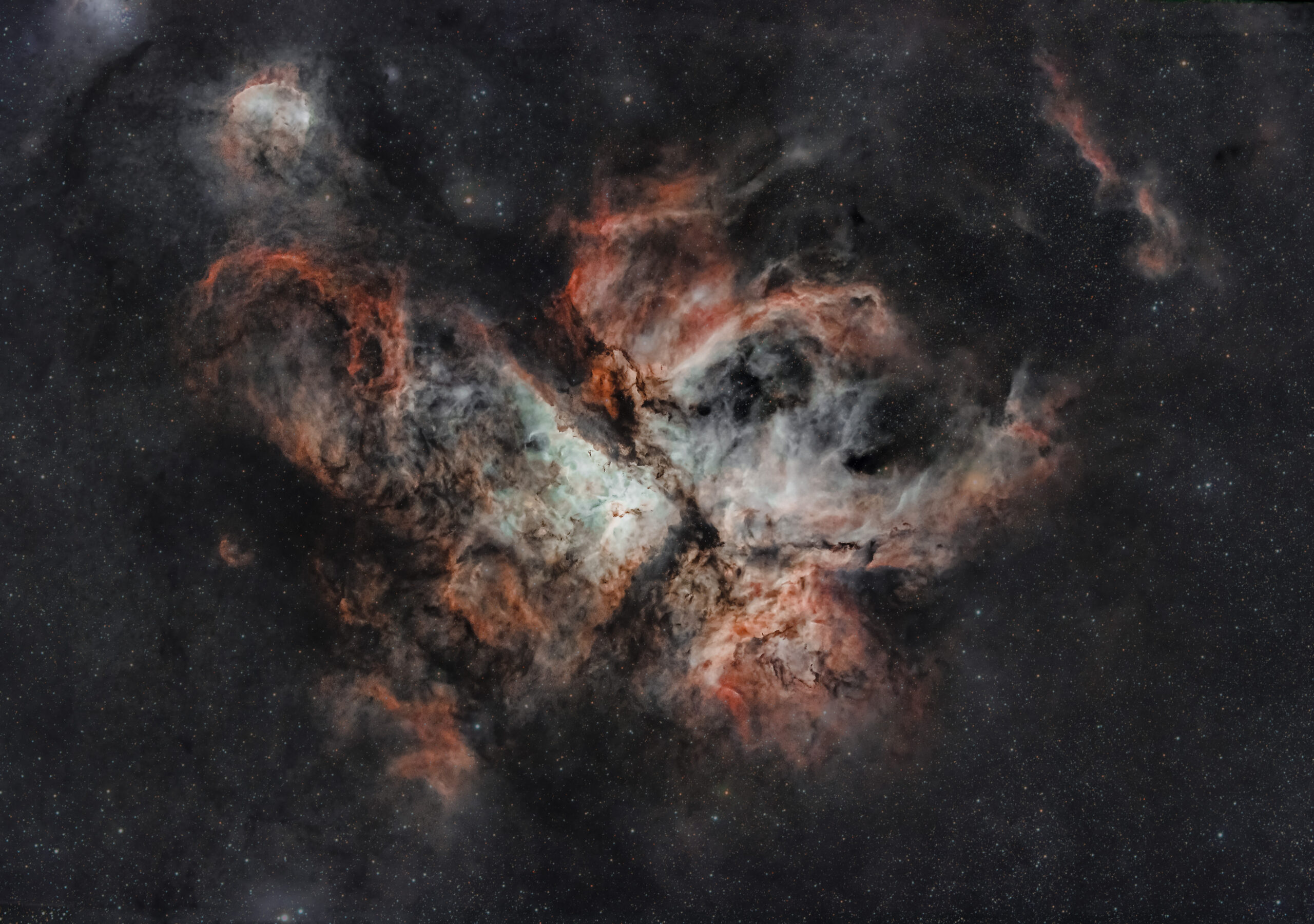

Combinaison de toutes les sessions à 340mm de focale pour un temps d’acquisition total de 4h50′. Empilement dans Siril 1.2, utilisation de Starnet et la fonction de recomposition d’étoiles, étalonnage avec Photoshop, et Topaz DeNoise AI. Image recadrée à 5560 x 3670 pixels.

Image zoomable avec les boutons + et – ou la molette de la souris. Cliquer – glisser dans l’image pour se déplacer. Le bouton sous l’image permet l’affichage en plein écran, utilisez le bouton « retour » de votre navigateur pour revenir à la page principale.

Stratégie d’Acquisition en Astrophoto

- Matériel Recommandé

– Télescope :

– 135 mm pour du champ large afin d’inclure les nombreuses nébulosités environnantes (des catalogues: vdBH, RCW, NGC, SNR, Ced etc.) et jusqu’à 400 mm de diamètre (Newton, RC, ou réfracteur à longue focale) pour résoudre l’Homunculus (~12″ × 18″).

– Caméra : si possible une caméra refroidie ou un APN défiltré.

– Monochrome (ex. ASI 6200MM, QHY 600…) pour une imagerie Ha/OIII/SII optimale.

– OSC (ex. ASI 2600MC) possible, mais moins précise en narrowband.

– Filtres :

– Ha 3 nm (pour les filaments).

– OIII 5 nm (pour les chocs externes).

– Filtre Luminance pour capturer la poussière réfléchie.

2. Paramètres d’Acquisition

– Temps de pose :

– Ha : 300-600 s (gain 100-120, offset 30).

– OIII/SII : 600-900 s (signal plus faible).

– Nombre de poses :

– Minimum 20-30 poses par filtre pour un bon rapport signal/bruit.

– Guidage :

– Précision < 0,5″ RMS (monture harmonique ou EQ6-R ou CEM70).

– Optimal : Guidage hors axe (OAG) avec caméra dédiée (ex. ASI 174MM).

3. Post-Traitement : Techniques Avancées

Prétraitement (PixInsight/APP/Siril)

– Darks/Flats/Bias pour corriger le bruit et les artefacts.

– DBE (Dynamic Background Extraction) pour supprimer les gradients (fond du ciel complexe).

Combinaison des Canaux

– Palette Hubble (SHO) :

– SII = Rouge, Ha = Vert, OIII = Bleu pour maximiser le contraste. – LRGB pour intégrer la poussière (luminance + couleurs naturelles).

Techniques de Renforcement

– Deconvolution (PSF modélisée) pour affiner les détails de l’Homunculus.

– HDRMultiscaleTransform pour équilibrer le noyau stellaire saturé et les nébulosités.

– CurvesTransformation locale pour révéler les filaments.

4. Défis et Solutions

Problème : Saturation de l’Étoile Centrale

– Solution :

– Poses courtes (30-60 s) pour le cœur, combinées aux poses longues.

– Masquage dynamique pour éviter la surexposition.

Problème : Gradient du Fond de Ciel (Voie Lactée)

– Solution :

– GradientCorrection (PixInsight), GradientXTerminator, GraXpert.

– Acquisition depuis un site Bortle 3 ou mieux.

Conclusion

Eta Carinae est un laboratoire astrophysique et un sujet d’astrophotographie exigeant, mais les résultats peuvent rivaliser avec les images du Hubble Space Telescope. En combinant acquisition narrowband, traitement HDR et techniques de masquage, il est possible de révéler à la fois la violence des éjections stellaires et la beauté des gaz ionisés.

Sources : NASA/ESA, données PixInsight.

Views: 76

Vous pourrez aussi être intéressé par

La Nébuleuse de la Mouette (IC 2177) : Un chef-d’œuvre cosmique entre gaz et étoiles Localisation : À la frontière des […]

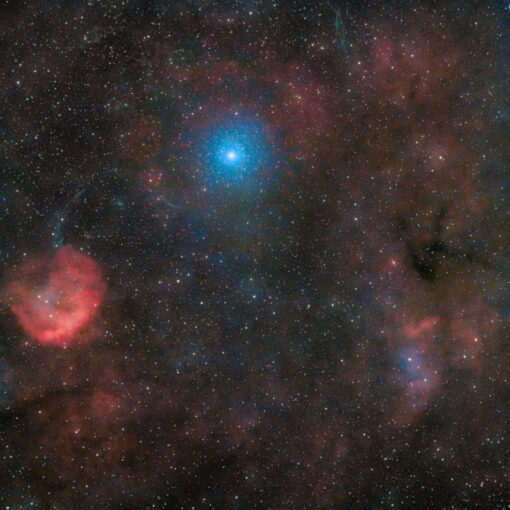

Diprotodon-G278.94+1.35-SNR et Phi Velorum : Deux rémanents, deux histoires stellaires Dans les vastes étendues du bras galactique de Persée, à plus […]

Sh2-308 : La Nébuleuse de la Tête de Dauphin, un souffle stellaire géant Localisation : À environ 5 200 années-lumière de […]

Parmi les richesses de l’hémisphère sud deux amas de galaxies sont particulièrement remarquables: l’amas du Fourneau et celui de l’Eridan. Proches visuellement […]